Con la vecch—ehm, cioè, con la maturità, si scopre che il punto nodale nel fare karate sta nella bellezza dell’imperfezione. Quando la tecnica, insegnata uguale per tutti, viene fatta propria, essa si arricchisce di particolari e sfumature personali che la rendono, formalmente, imperfetta.

Eppure, la sua bellezza sta proprio lì, nelle minuzie che la rendono unica; come un prodotto artigianale sempre diverso.

Nel percorso di apprendimento del karate-do (ma, suppongo, di qualsiasi arte marziale), accade una cosa curiosa: ai principianti si insegna a muovere in maniera differente le diverse parti del corpo. In particolare gambe e braccia; ciascuna per sé, magari in maniera contrastante.

Un esempio è la tecnica-base del pugno: 直 突き (choku-tsuki). Mentre il pugno “esce”, l’altro braccio “rientra”, creando un movimento antagonista che: 1/ rafforza il primo e 2/ dà equilibrio alla tecnica.

Purtroppo però, soprattutto all’inizio, accade di concentrarsi sul pugno in uscita per “tirarlo forte”, trascurando in tal modo la parte antagonista, quella in ombra (a mio avviso, la parte più importante).

Risultato: la tecnica è sbilanciata.

Osservando i bambini, la cosa è particolarmente evidente: quando si chiede loro di concentrarsi su di un solo particolare (ad esempio: «Occhio a come indirizzate le punte dei piedi!»), dimenticano tutto il resto. Ciò significa che il movimento complessivo non è completo, non è ben integrato: tutte le parti si muovono in maniera indipendente le une dalle altre, e porre il focus su una soltanto abbassa l’attenzione necessaria alle altre.

Risultato: il corpo si scompone.

Colpa di chi insegna dunque, perché forza un meccanismo che non è naturale? Può darsi. Però, alla lunga, questo metodo di apprendimento paga: coordinare movimenti indipendenti sviluppa una migliore “memoria motoria”. È solo col tempo, e con la propria crescita personale, che si giunge a considerare l’unitarietà della tecnica.

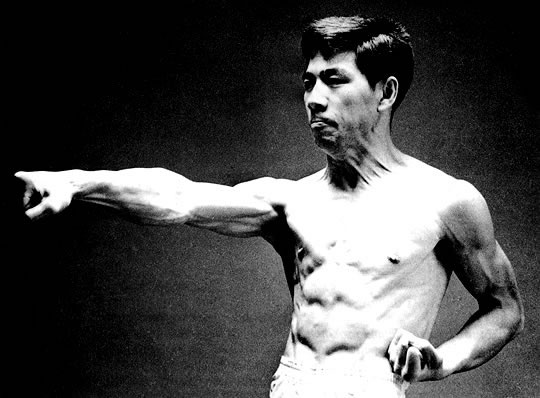

Quando ogni ingranaggio si incastra al punto giusto, ogni muscolo del corpo collabora svolgendo una parte piccola ma essenziale, quando ci si accorge che non c’è fatica dietro allo sforzo, allora si può dire di aver raggiunto un movimento completo.

Questa è la perfezione dell’imperfezione; qualcosa che un arbitro di gara non giudicherà mai come positiva, intendiamoci, ma che rifulge entro sé stessi come una luce nuova che non sapevamo di avere – sì, uno è anche autorizzato a sentirsi figo per esserci arrivato!

E in questo modo, anche chi non vanta un fisico proprio… atletico, può esibire un karate-do di alta qualità (vedi il maestro Taiji Kase); basta saperlo cogliere.

Morale della favola, l’apprendimento è un processo di riscoperta guidato. Per muoversi con consapevolezza si sono prima “distrutti” i movimenti istintivi, poi li si è ricostruiti “assemblandoli” in modo indipendente. Infine, la pratica e l’esperienza li amalgamano in maniera armonica, rendendoli fluidi e naturali, vicini al gesto quotidiano.

Avete mai provato a girare lo zucchero nel caffè usando il karate-do?

Una delle frasi preferite dal maestro Gichin Funakoshi era: 構は 初心者に 後は 自然体 (kamae-wa shoshinsha-ni ato-wa shizentai: “la posizione costruita è per i principianti; in seguito la posizione è quella naturale”).

Segno che il karate rimane nascosto. Dentro di noi, non fuori.

E l’unica imperfezione, quella brutta stavolta, è dovuta solo all’esitazione.